[羅戈導讀]無論如何包裝、引申和延展,物流地產的本質是地產開發行業。而地產行業顯著的周期屬性決定了物流地產在渡過“大躍進”式的拓展階段后,已經正式進入了存量去化的關鍵時刻。

[羅戈導讀]無論如何包裝、引申和延展,物流地產的本質是地產開發行業。而地產行業顯著的周期屬性決定了物流地產在渡過“大躍進”式的拓展階段后,已經正式進入了存量去化的關鍵時刻。

無論如何包裝、引申和延展,物流地產的本質是地產開發行業。而地產行業顯著的周期屬性決定了物流地產在渡過“大躍進”式的拓展階段后,已經正式進入了存量去化的關鍵時刻。

這段時間也是,我突然接到了很多獵頭的電話,10個里面有9個都是各個大中小型開發平臺招租賃人員的。可見對于業主方來說,如何解決項目租賃問題,已經從重視人員專業方面,悄然進入了追求廣泛渠道的“全民招商”階段。而這種大規模拓展租戶來源的主要原因,就是供需不平衡下的結果。

量變未必引起質變

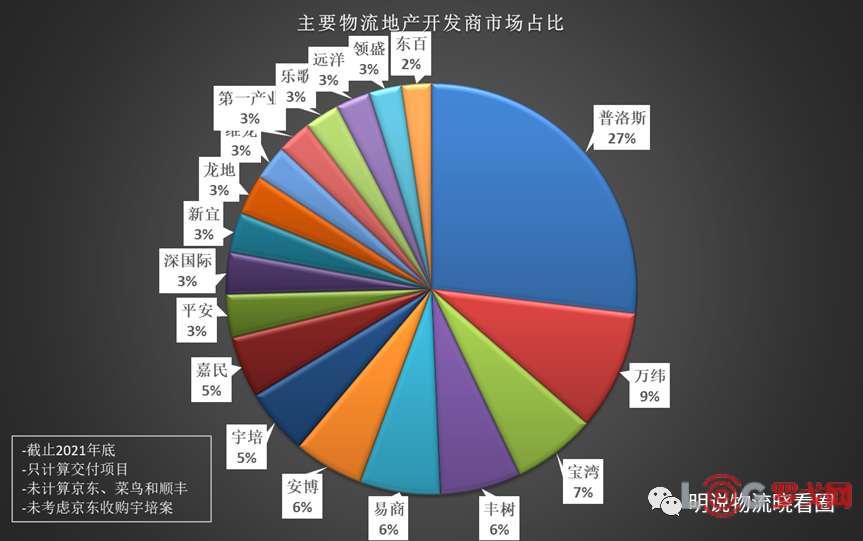

物流地產開始在國內生根發芽,前后大約已經有了20多年的時間。目前的市場早已不是普洛斯一家獨大的格局了,而“一超多強”的局面也在這兩年諸如易商、新宜等玩家的強勢邁進中完成了轉變。甚至如果將大舉進軍為第三方業主的京東、菜鳥和順豐考慮進來的話,“多頭并舉”才是現在物流地產界的實際局面。

不可否認的是,對于地產開發行業來說,“窗口期”的概念在很多情況下會顯得格外重要,甚至強于市場、回報率、品牌等等一系列所謂的主要因素。所以對于處于拓展期的開發商來說,在這20年中,更多考慮的是如何在各個城市的“窗口期”中拿到土地、買到項目,而不是這個市場是否項目過剩、投資回報率是否算得過來,也不是這個位置是否真的適合從事物流業務——他們首要考慮的是,我一定要盡快進入市場,以任何方式進入市場。

所以,當一系列倉庫紛紛建成后,回頭看看,突然發現在同一片區域內原來存有如此大規模的同質化產品——一個需求入水就可以激起千層浪。又或者一些項目落成在沒有物流需求的區域,僅僅是因為這個地方屬于上海(或北京、廣州),這個地段靠著高速等等原因。

另外,一段時間內,物流地產的“造富神話”使得手握資源的早期從業者紛紛“下海”,成立了一批不同規模的開發平臺。雖然公司不同,背景不同,但對于項目的認定都是幾乎一樣的。這也是造成同區域、同類型項目大規模入市的原因之一。

而因為受到資本持續加持的原因,雨后春筍般誕生的新平臺依然在增加著。有句玩笑話叫作,留給新平臺的項目配色已經不多了……

波瀾不驚的租賃需求

長久以來,雖然市場上有各種分類方式,但物流地產的租賃需求主要是由電商(包括消費品儲存、快運快遞服務需求)、三方物流(包括傳統供應鏈、進出口、合同物流)以及高端制造業(包括裝配制造、產成品存儲)這三駕馬車來帶動的。后來火爆的冷鏈、跨境等需求,都是從這三者中摘取出來的細分賽道。

而這些需求在現在,或多或少都產生了一些變化。

隨著時間的推移和市場的發展,特別是這次疫情以及一系列封控的原因,導致了消費升級的改變。雖然長期來看,國內的消費需求和結構仍然處于上升通道中,但是就目前的中短期來說,疫情對于主力消費群體的凈收入有著強勁的負面影響,從而導致一段時間內的消費升級會進入到停滯、甚至是震蕩下降的情形中去。

這種震蕩,最直接影響到的就是消費人群對高附加值消費品需求的減少,以及對其增值部分可接受度的下降。以至以電商為首的商家們,為了維持運營或保證出貨量,而不得不大規模控制供應成本,從而影響到對倉庫租金的可接受程度,甚至可能會造成減租、退租等情況出現。

而供應成本的另外一個重要組成部分就是公路運輸。快運快遞在經歷了過往高速的擴張后,伴隨著市場逐漸進入相應飽和階段,以及電商對于成本的控制,對于服務網絡節點的布局已經從“戰略導向”開始逐步進入“戰術導向”了。也就是說早期遇到合適的倉庫就先租下來再說,然后再進行服務脈絡搭建的情況,轉變成為了必須根據手上現有確定需求才能進行節點設置。

同時,隨著物流地產在國內市場表現出來的可觀回報,以及業主方基于地產邏輯而追求的租金設定,越來越多手握充足資金的物流企業,由租轉買,也開始將對倉庫的自購、自建、自用策略落實到了應用階段。比如三方物流的DB Schenker、電商的寶尊、快運快遞的順豐,而京東更是一躍成為了第三方物流基礎設施供應商,開始直接與過去的房東們正面競爭。

大型租戶的轉型,正式宣告開發商們以前可以依靠個別客戶就可以完成大規模去化的年代,早已一去不復返了。

也許,當前對于租賃有利的情況在于,高端制造業使用物流地產產品進行裝配制造的需求正在逐漸增多。

區別于深加工對于載體條件的個性化要求,高端裝配類的企業更多會接受高標準倉庫的設施條件。而除了基本參數之外,長期以工業用地打“擦邊球”的物流地產,反而不知不覺中在土地合規性上為此提供了便利。

近年來,政府對于產業經濟由虛轉實的推動也在宏觀層面放緩了互聯網經濟在國內的高速膨脹,轉而將發展重心進一步向實體產業轉移。這種推動也使得高端制造業成為了各個地方政府瞄準的“香餑餑”,為了配合企業落地,往往會聯合開發商們一起進行“攻堅”,甚至可以在租金層面進行補貼。

但是,就目前來看,此類裝配企業在租賃面積上帶來的增長預期,暫時還無法填補物流企業留下的空白。

“話事”越來越多的政府

說是政府的干預,其實更多的是開發商在為拿地時的妥協“還債”。

眾所周知,物流地產開發商與政府“勾兌”時最難解決的問題就是物流行業本身的準入和稅收貢獻了。

我在之前的文章里面聊過為什么政府不喜歡大規模的物流業態聚集,這里就不多做贅述。而對于稅收,一個簡單的測算結果是,即使是一個非常優質的物流企業,有著優良的品牌、漂亮的營收、穩定的增長,如果無法將全國的結算都落到某個倉庫上,每畝稅收產出也就10萬左右。這個數字距離政府提出的“望一望100來萬、爭取7、80萬、保底3、50萬”的“小目標”相去甚遠。

那么開發商為了可以獲取土地,就會在勾地階段對自身進行包裝。從早期的“亞太分撥中心”,到后來的“智慧供應鏈”,以至于現在直接以工業項目或產業園進行申報。而問題就在于項目建成開始招租時,政府一旦認真對待,就會對物流企業的入駐直接亮出“紅牌”。這一點在經濟較發達區域尤其明顯。既然你拿地是為了建設“航空航天產業園”,那對不起,快遞企業不允許進入——拒絕“掛羊頭賣狗肉”的行為;既然拿地時應允了落稅50萬,那對不起,請招一家稅收達標的企業進入。

對于物流地產而言,產品是需要變革的,需要去適應環境與行業的改變。

無論政府接受程度如何,物流行業作為保障供應鏈、消費市場、甚至是民生的重要鏈條,貫穿在幾乎所有行業和生活中。這在當前以及以后都是無法被忽略、簡單代替的。但物流作為服務業的天然屬性,使得它又無法脫離實體產業而獨立存在。所以在產品端,倉庫本身的轉型就顯得尤為重要了。

“+工業”——生產端的結合

其實,以裝配為主導的高端制造業造就了轉變的機遇之一。核心經濟區的用地緊張使得“工業上樓”成為未來的大勢所趨,而伴隨著“工業上樓”的推進,生產加存儲的物業形態會得到進一步的展現。

在地產行業中,設計理念、建筑材料和施工工藝的進步持續降低著高標準倉庫和現代化廠房之間的標準差異。物業形態的適配性,對于很多外資制造企業以及部分深受影響的國內制造企業而言,正在趨于統一。高臺不再是專屬倉庫的設施,丙二類的消防也開始受到制造業重視,甚至美標的荷載設計也同時能夠在很大程度上解決底層柱網密度問題。

而對于制造企業來說,也許更多的顧慮會集中在對獨門獨院或者獨棟建筑的喜愛偏好上。這一點尤以大型公司為甚。對于新觀念的普及,依然需要潛移默化的時間流逝。

如果,配送主機廠的零件倉庫可以直接設在廠房的樓上(或樓下),那么所謂的10-15公里的半徑要求會不會不再成為困擾供應商倉庫選址的難題。

而物流倉儲的存在,在一個方面,不就是為了更好地使制造企業能夠完善生產么?

就開發商來說,工業的適配無論是在土地獲取時講述“故事”的可行度方面,還是實際建成后的履行方面,都可以在一定程度上既以工業租戶滿足稅收和政府要求,又通過一定比例的物流租戶達成運營指標和回報率。

“+商業”——消費端的前店后倉

隨著城市版圖的擴展,面對消費領域的物流配送已經成為了一個難點。這個困難之處,除了運輸本身的經濟效益之外,如何將倉庫的設立盡可能地靠近客戶端,以此來減輕支線運輸的運營壓力,以及優化終端配送覆蓋范圍的全面性、減少重疊性,也是城市配送企業所需要顧慮的問題所在。所以對于大多數涉及城市配送的物流公司或電商企業,銷地倉的選址在很大程度上既決定了時效也關系到服務是否得以盈利本身。

而在具備高附加值商品消費能力的大型城市、特大型城市中,倉儲業態受到的限制異常明顯,尤其是物流地產開發公司的進入可謂是難上加難。除了城區擴展需要大量土地之外,核心區位的土地價格、稅收要求更是讓低產出的物流地產望而卻步。而城市區域偏重商業配套的核心理念也決定了政府層面更多只會考慮商業化物業形態的引入,而不是倉儲物流業。

在上一個階段,新零售下的“人貨場”已經逐漸將獲取產品信息的場景從實體陳列櫥窗轉變成了各種尺寸的顯示屏幕;將支付的場景從一個個pos機轉變成了電腦和手機;將獲取商品的渠道從實體商店取貨轉變成了在家中坐等倉庫配送。而下一個階段,重視體驗感的新實體消費被重新推向聚光燈下,“人貨場”的再度變革會否引領出另一種消費場景的轉變?

如果,以多層商業體復合多層窄體物流倉庫形態,是否可以作為一種嘗試呢?也就是打造一種真正的前店后倉模式。

相信“商業+物流”作為這種新形態下的載體,很快會在一些超大型的核心城市中與我們見面。

作為物流地產的主要產品,倉庫本身只是物流業態中的一個組成部分,更多承擔的是為物流公司進行業務運營提供支持的服務者。對于絕大多數不具備物流操作能力的終端用戶來說,是次一級的供應商。在競爭激勵的物流服務領域,這就決定了部分租賃選擇權可能連身為租戶的物流公司自己也未必是最終決策者。大多數終端用戶雖然不是租賃簽約方,但是卻能在根本上直接影響對倉庫的選址。那么,完全單一偏重重資產的開發商,在租賃端就會身處被動中。

我們其實也發現,已經有部分物流地產開發企業意識到了這個局限性,將觸角向前延伸到輕資產的運營領域。嘗試用物流企業的方式,以倉庫結合服務,突破銷售瓶頸,從源頭“綁定”終端用戶。

從長期來看,輕重結合的運營方式對于物流地產開發商而言會是一種從高強度競爭環境中脫穎而出的可行手段,但中短期的陣痛可能會使部分不具備長遠計劃的嘗試者半道而棄。阻礙的癥結在于服務網絡的布局不同于地產,無論是在時間上、技術上,還是拓展方式,側重于“軟實力”的運營服務網絡搭建,需要更多站在客戶角度思考對方的產品需求,而不是從資本邏輯出發的考量模式。也就是說,輕資產的服務是需要基于客戶產品的供應鏈進行動態變化的,而重資產的不動產服務還是“以我為主”、“以點為主”的聚向型思維。

這也是為什么,目前市場中將輕重結合運營的比較通暢的(相對來說),多是由輕入重的公司。

而另一種業務變革,就是在縱向上深入物流地產的細分領域,比如冷庫、海外倉、保稅區等等。

和進入輕資產服務領域的模式不同,細分領域的深入會在租賃角度加重客戶分類的集中度,是一種減小受眾面但加強粘性的運營方式。

但是這種方式除了同樣在技術層面需要更多專業人才進行輔助之外,對于重資產本身的規模拓展、標準化建設和資本導入的節奏都更為緩慢。就地產發展邏輯來說,尤其是原本就是以標準化帶動規模化的物流地產,似乎單一的進行細分領域深入,會更早見到瓶頸。

這個發展方式是否真的適合物流地產企業業務的變化,尚待時間來佐證。

對于任何行業來說,無論是投資邏輯、運營模式,還是產品設計,都不會永遠一成不變。普洛斯作為國內物流地產標準化的開創者,其“投融管退”的模式受到了絕大多數后繼者的效仿,也的確幫助他們迅速在這個領域做大做強。但是時至今日,時代浪潮下,不管是效仿者還是被效仿者,如果依然因循守舊,以過去成功的經驗去尋求繼續發展,都很難再取得以往的輝煌。

然而,變革的本意是為了企業、行業得到更持久常新,一味單純求變也勢必會讓公司陷入困境。因勢利導的前提,也是需要頂層架構具備卓越的預見性的。

想起那天在普洛斯的宣講會上,聽到某位招商人員私下里對制定戰略重要性的不屑一顧,我只能付之一笑了。

美國對中國商品加征10%關稅,對跨境電商的巨大沖擊

794 閱讀

白犀牛副總裁王瀚基:無人配送帶來了哪些機遇與挑戰?

617 閱讀

SCOR模型:數字化時代供應鏈管理的航海圖

654 閱讀快遞人2025愿望清單:漲派費、少罰款、交社保......

634 閱讀暖心護航春節返程,順豐確保每一份滿滿當當的心意與牽掛新鮮抵達!

427 閱讀1月27日-2月2日全國物流保通保暢運行情況

433 閱讀春節假期全國攬投快遞包裹超19億件

411 閱讀2025年1月20日-1月26日全國物流保通保暢運行情況

373 閱讀京東物流北京區25年331大件DC承運商招標

418 閱讀