_FsMxRppFgjzo.jpg?x-oss-process=image/quality,Q_80/resize,w_450/watermark,t_80,g_se,x_10,y_10,image_aURxY29TdHhRb0RzLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzIw)

[羅戈導讀]本文想詳細闡述一下,幾何對目前陣痛期的原因、解決方案,以及快運中轉場自動化演變的推測。

[羅戈導讀]本文想詳細闡述一下,幾何對目前陣痛期的原因、解決方案,以及快運中轉場自動化演變的推測。

2020年9月份幾何在沙龍上發布了3篇關于快遞設備演變、應用模型、自動化發展趨勢以及未來三年應用模型的文章。時至今日,快遞中轉設備的應用模型與幾何的預測基本一致且效果較佳。

近一年的時間幾何對快運行業中轉場設備化,乃至自動化、無人化的思考較多,同時也有幸參與、參觀了業內的主流自動化設備的投入以及應用。從目前的使用結果看,業內各家均面臨了切入后的第一個陣痛期。

本文想詳細闡述一下,幾何對目前陣痛期的原因、解決方案,以及快運中轉場自動化演變的推測。

物流中轉場景中,快遞中轉場的設備投入、迭代速度以及自動化程度是最高的,我們先把快遞中轉設備進行斷代與評估,同時將每一代的特點與效果進行歸類分析。以此分析快運中轉場設備投入、自動化會面臨什么樣的問題與困難,以及能夠汲取那些經驗。為了簡化表達,后續文中“快遞/快運”只代表“快遞/快運中轉場”。

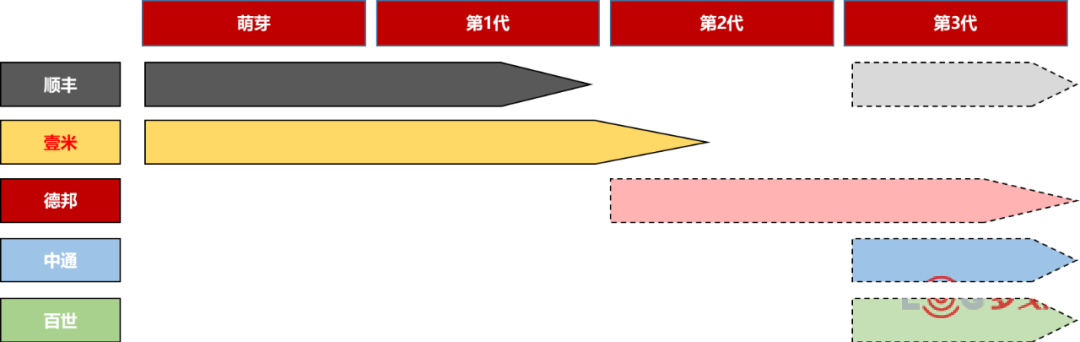

快遞行業內各家公司的設備投入時間差異很大,無法從時間上進行區分,從設備設計模型與自動化程度進行斷代。快遞分成3代。第1代為輸送線使用,設備模型標志為:環形/非字型等平面線布局。第2代為矩陣分揀,設備模型標志為,從平面布局轉向立體矩陣設計,第3代為高度自動化,設備模型標志為自動化分揀率超過75%,且除裝卸外的環節均有自動化設備投入。特點上來看:大致3-5年更換一代,每迭代一次全場產能更高、人效越來越高、員工熟練度依存降低。

第1代,輸送線正式引入快遞行業,從起初的單條流水線到非字型、環形、平線互撥的方式,設備布局非常簡單,對于非標件的包容性較高,正常產能在3500-6500包裹/小時,全場產能一般控制在50萬包裹內;此種模式對于員工熟練度要求高,人均產能低,無法滿足網絡快速擴張導致的多流向分揀需求。

第2代,分揀矩陣,設備工藝設計從平面走向立體交叉,真正意義上實現貨不落地操作。全場產能大幅度提高,樞紐、一級類場地開始破百萬產能。同時通過多進線、出線交叉滿足多流向,中轉場地邊際效益大幅度提升。但是,對于非標件等包容度降低,需要大量的線下處理,對于員工熟練度的依賴度更高。同時,伴隨設備技術更新,在第2代中已經開始逐步出現自動化設備應用,比如交叉帶分揀機、擺臂、模組帶等,但是自動化應用還未探索出全場自動化模型,更多是局部優化替代人工降本增效。

第3代,高度自動化設備投入,全場設計模型可自動化貫通,通常情況下自動化分揀率在75%以上。詳細的模型及設計已經在2020年9月份的文章中詳細闡述就不再描述(詳情:未來3年快遞行業智能分揀應用模型)。但是,必須要提一點在這代中,終端派送點也開始投入設備,多數以簡單的輸送線/集包柜/直線分揀機為主。但是也是此代中顯著的特點之一。

快遞行業3次迭代,不僅僅是設備的迭代帶來的也是管理邏輯的變更。有幾個顯著的特點需要注意:

第一, 邊際效應大規模出現,并不是第1代時,而是第2代。也因此業內大部分的快遞中轉場還處在這個第2代或第2+代,繼續深入挖掘設備的殘留價值與邊際效應;

第二, 高度自動化設備投入成本非常高,動輒就是千萬乃至上億級別。附加的電力、維養團隊成本也很高,全場回本周期至少在3年以上,損益測算尤為關鍵;

第三, 配套管理邏輯需要更新,在第1.2代,現場管理重點在人員管理與全場節奏掌控。第3代后對于人機磨合、時間銜接、路由及峰谷值調整、工具配置應用更為關鍵,削弱人力管理要求。管理難度更高而不會降低;

第四, 員工勞動強度大幅度降低,對于操作熟練度要求大幅度降低。尤其是第3代后,除了裝卸崗位,員工只剩下設備補位需求與非標件處理。

第五, 成熟的模式都應該被拋棄,“一米寬一千米深”的理念在快速迭代的背景下是阻礙,越是模式成熟越是精細度越高,回頭或者升級的難度就越高。

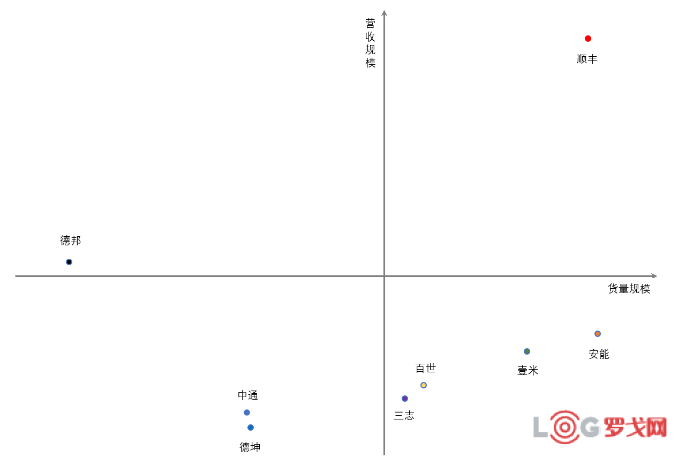

規模效應帶不來明顯的邊際成本收益。快運行業的特殊性在于長期存在大票客戶、低周轉低成本的專線、純人工操作的運營模式已觸及效率極限。面向散客市場建立標準化網絡,必然導致周轉高企,運營成本高,標志性公司德邦,高利潤散客占比50%以上依舊無法實現長期盈利,最終賣身。

從2021年全國零擔貨運量前8公司看,安能、壹米、百世、三志依舊處于高貨量低收入規模的范疇。目前唯一可以跳出窠臼的是順豐快運,貨量規模、收入規模均屬前列,從順豐情況看,散客與月結客戶各占50%,重點瞄準產業帶市場與中小商家商務件。而且,順豐中轉模式與其他玩家均不同,且中轉效率未觸及極限,下文中幾何會詳細剖析。

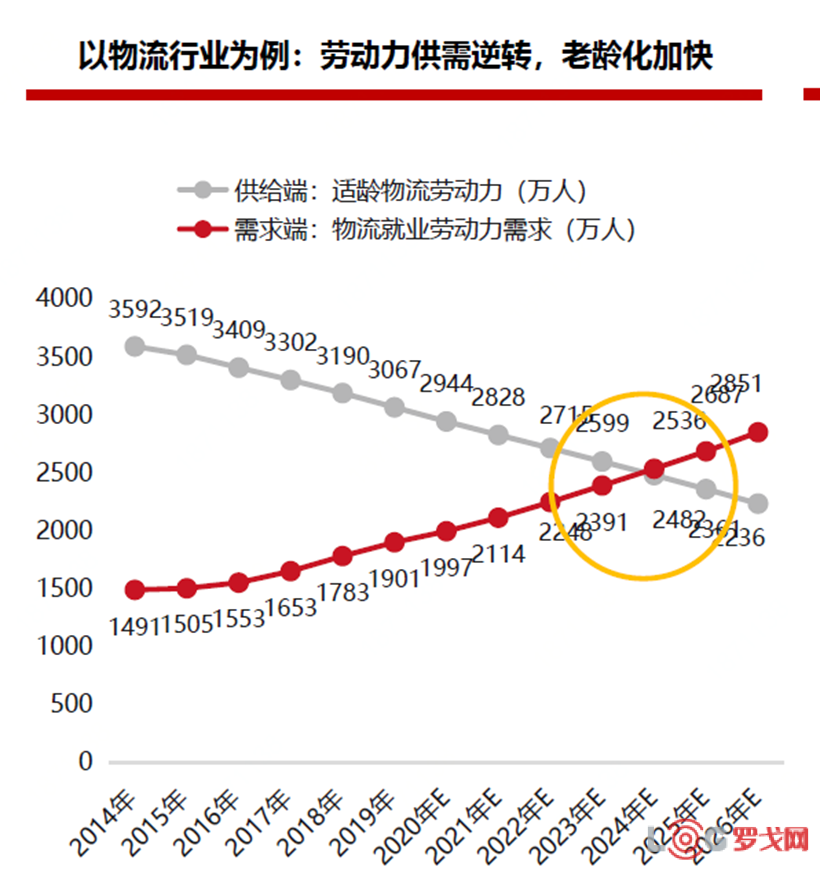

勞動力供需逆轉,窗口期短,招聘困難度越來越高;物流行業一直都是勞動力密集型行業,其中快運物流更甚,尤其是中轉模式全部人工,近幾年的招聘困難度越來越高。根據京東物流戰略與創新研究院發布的《供應鏈變革下的制造挑戰與物流應對》數據顯示,物流行業勞動力供給逐年減少,物流公司需求越來越高,預計2024年左右供需逆轉。如果數據預測準確,未來3年時間是整個快運行業轉型的窗口期,由不得我們愿不愿意。

中轉場年齡分布后移,40歲以上占比超過30%,薪酬吸引力嚴重不足;幾何抽樣了某家公司2個中轉場的年齡分布,從結果看1號場地30歲以內占比24%,30-40歲占比49%,40歲以上占比28%。2號場地30歲以內占比31%,30-40歲占比35%,40歲以上占比35%。而且近3年以來行業的新員工入職年齡限制已經從40歲后延至45歲,甚至某些公司50歲以上的員工也可以入職。而在某些專線與外包公司,50-60歲的人員占比也不低。我們不得不面臨逐步無人可用以及年齡偏大的問題。

新型自動分揀設備的載重能力提升至50KG/㎡,分揀規格擴大到100*80*80,部分公司設備處理率可到85%以上。設備處理能力的提升,擴大到了20-50KG/件的快運重量范圍。為此幾何對某些公司的快運場地進行實地探訪,從探訪抽樣結果看,順豐的包裝結構、件型結構最優,攬收后進行二次包裝的占比在25%以上,件型體積小于100*80*80且單件小于50KG的占比超過90%。

其他走訪的2個快運公司場地內符合體積件型的占比超過85%。相比情況下,月結客戶、KA客戶占比越高,貨物標準程度越高。散客越多尤其是低價格散客越多,貨物標準程度越低。在設備實際使用情況看,最大的困難就是一單多件與混合件型帶來的操作復雜度提升。

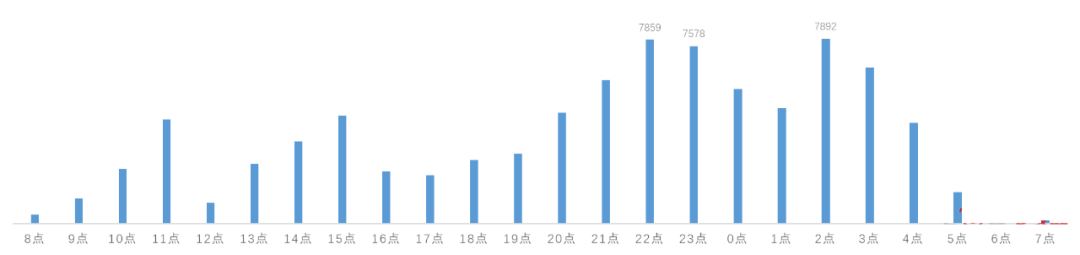

自動分揀設備產能提升,人工30%+自動化70%的人機結合模式,產能滿足一般中轉產能需求。按照目前滑靴式分揀機及窄帶分揀機極限產能可達成6000-7000件,傳統快運行業均以方/噸為單位進行產能統計,幾何嘗試把行業內幾家公司小時卸貨件數進行統計,以快遞的“包裹”產能維度進行產能測算。

從測算結果看,小時卸貨量產能均在8000件/小時內(2萬平雙邊庫標準作業場地),按照自動化上線比例70%,線下人工處理比例30%測算,自動化處理產能6000件/小時即可滿足峰值小時需求(這也是順豐快運自動設備設計模型的核心原因之一)。當然,也會帶來人機結合的管理難度、同一訂單線上線下同時處理問題,以及整個運營配套政策的調整問題。

除了以上的幾點,人工模式下的產能基本已達到極限,中轉場人均卸車噸位在15-20噸/天,裝車噸位也在10-15噸/天。人工操作極限后邊際效益只能通過擴大樞紐級別場地拉直三四線城市直發獲得降低周轉效益,但是勢必對樞紐級場地內運轉效率、人工數量與吞吐彈性提出更高的要求。如果不改變行業內樞紐級場地爆倉概率逐年遞增。

從上面的幾個簡單分析,快運行業中轉場目前運營模式,紅利已盡。不管我們愿意還是不愿意,發展的趨勢都在逼迫快運行業走向設備化與自動化,從行業現狀看我們還沒考慮好也沒準備好,但是自我革命的窗口期已處于關閉倒計時階段。

行業頭部玩家都努力從快遞自動化發展歷程中汲取經驗,試圖借助快遞經驗實現快運的跨越式發展。但是無一例外均成雞肋。在此處幾何不得不先佩服一下,順豐作為行業老大的獨立與創新性。

一、快運行業自動化發展現狀:都想站上巨人的肩膀

首先,我們先按照快遞行業的斷代方式,對目前快運行業的自動化投入模型進行初步斷代。受益于快遞的發展,快運特點與快遞還是有所不同;

第1代,中轉場輸送線+集配站輸送線應用。快運行業與快遞很大的不同就在于集配站的模式,幾何認為在集配站投入設備比中轉場投入設備,所意味的“思維變革”意義更大。以順豐為例,中轉場內按照快遞模式:伸縮機+平線互撥+輸送線細分集配站。同時底層邏輯上使用子母單的方式,可以以單個包裹為單位進行中轉妥投、簽收以及理賠等管理。場地內對于“分批配載”這一行業“痼疾”逐步放松。集配站方面也參照快遞模式:伸縮機+輸送線細分到路區,通過三派、四派的方式提升時效與收尾“分批派送”問題。

第2代,矩陣使用,與模式與快遞矩陣基本一致,只是根據貨型進行線體加寬、滑槽、合流等優化。此部分使用較多的是以“大包裹”為主要市場目標的公司,德邦、壹米滴答等投入較多。其他公司基本未使用,核心原因就是:“分批配載”太嚴重,解決不了此問題。

第3代,高度自動化設備投入。快運行業目前沒有成熟的高度自動化模型。各家均在探索跟抄襲的階段。主要模式分成三類:AGV叉車、快遞自動化矩陣優化、N合一的自動化分揀設備。后續會詳細分析此三類模式,以及最新的推測。

綜上,對快運行業目前設備發展進行斷代后,根據各公司公開信息,將主要玩家的進展匯總如下:

壹米滴答源于大包裹時代的設備投入,基本套用快遞行業第1代與第2代設備設計模型,普遍使用第2代矩陣進行大包裹分揀,同時末端人工揀選打板/推車/籠框進行細分傳站。但是受后來收購與發展匹配問題,對于第3代的測試與嘗試基本處于停滯狀態。

德邦,作為行業的先驅與曾經介入快遞行業的經驗,不斷嘗試快遞行業的矩陣、擺輪分揀、模組帶、自動叉車等設備。在華東與潮汕投入2套自動分揀矩陣模式,從使用情況看效果并不良好,同時,投入的AGV叉車受效率、算法問題也未大規模成功。整體處于第2代為主,嘗試第3代的過程中。但是不管是第2代還是第3代均未能撼動人工操作模式。

順豐,作為這個行業絕對的領頭羊,受益于快遞分揀的經驗,在快運自動化投入上也最為堅決,根據公開資料整理,全國投入不低于6個高度自動化場地。而且自動化模式為:雙層分揀,第一層人工分揀+第二層(N合一+窄帶/滑靴分揀細分)。受制于“分配配載”問題的影響,在使用上出現局限,后續模式中會詳細進行分解。

中通、百世、安能等公司受順豐影響較重,模式也與順豐基本一致,目前均遇到了“分批配載”無法解決問題,第1/2套嘗試后基本處于停滯狀態。

從《德邦2020年度非公開發行A股股票預案(二次修訂稿)》中得知,當年募資6.14億計劃用作“轉運中心智能設備升級及IT系統建設項目”,從募資金額看,德邦計劃在三年內投入8.5億進行“轉運中心智能設備升級項目”,其中“半自動矩陣分揀設備”計劃投入3.68億,“全自動小件分揀設備”1.17億,“全自動大件分揀設備”3.66億。

在預案中德邦給出來的三個必要性理由:“擴充業務處理能力,滿足未來市場需求”、“自動化分揀效率提升,奠定長期競爭力”、“人力成本優化,提升公司整體效益”。當年,幾何一度認為快運自動化快速發展已經啟動,終于看到有人想要突破自己一手建立的桎梏。2年過去了,豪言繞耳,昔日堂前燕,已飛入豪門家。

前面幾何提到,行業大部分玩家都希望站在快遞的基礎上直接邁向第3代自動化分揀模式,那到底行業主流的方案有哪些,各有哪些優缺點呢?

第一種:矩陣自動化分揀

這種模式幾乎是照搬快遞行業高度自動化模型,在設備承載能力提升,寬度增加后投入使用。與快遞自動化矩陣無本質區別。根據件型不同產能在5000-10000/小時左右波動;優點:對單票單件的大包裹操作適用,提升了裝卸效率與匹配效率。缺點:快遞與快運要求不同,“訂單分批”大幅度增加,不敢使用快遞“貨不落地、流向裝車”方式,后端人工配齊訂單大量消耗人工,抵消自動化分揀的效率提升。此種模式在不改變運營方式的情況下,幾乎無發展機會。

第二種:AGV叉車

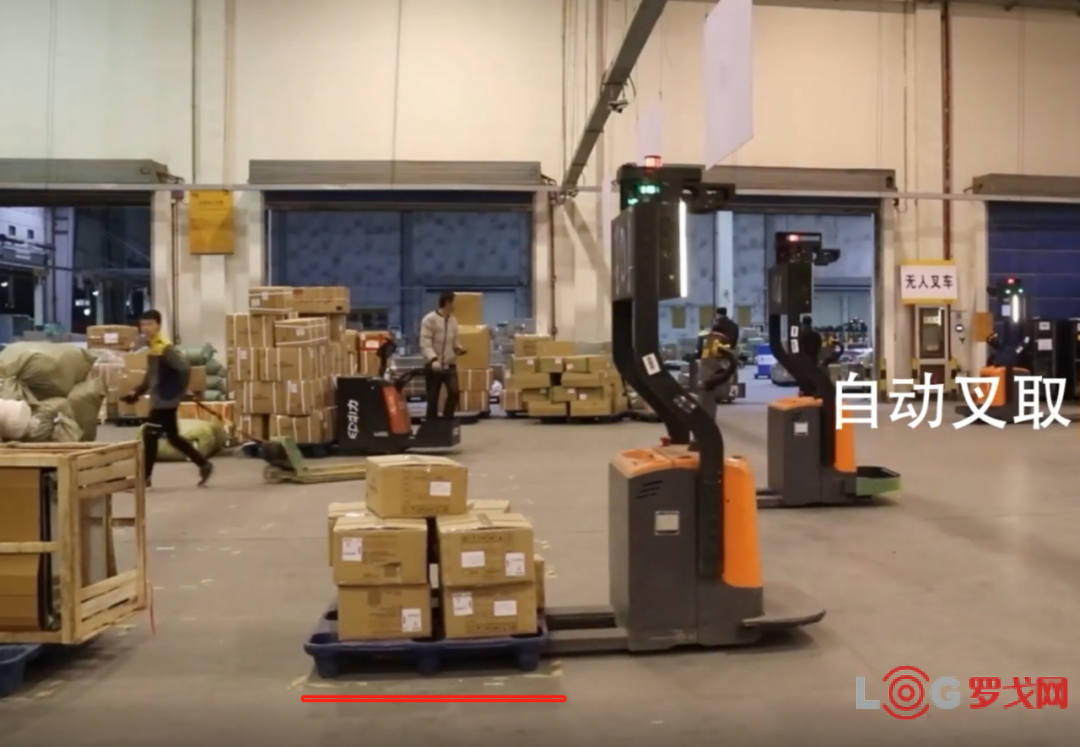

從2015年前后安能在武漢投入第一套地鏈分揀模式,到如今行業普遍投入測試的AGV叉車模式。據幾何了解,德邦、安能、韻達快運、菜鳥等均有AGV叉車測試。優點:部分固定位置及低頻率流動可自動插取、搬運與放置,可局部替代人工提升效率,且成本低于人工;缺點:直線運送速度快,插取、放置速度慢且對位置精準度要求高,在復雜的實際運營場景,做不到自動尋源。同時由于行業卸車后匹配流程問題,托盤位不固定,需要人工駕駛插取再交由AGV搬運,成為只會“跑直線”的雞肋。對于AGV的任何模式,不管快遞、倉儲還是快運,幾何都認為遠未達到應用階段。

第三種,雙層分揀,第一層人工分揀+第二層(N合一+窄帶/滑靴分揀細分)

這種方式是目前行業推廣度較高的模式,通常小時產能在5000-8000件/小時。充分利用場地層高,將場地設計成兩層,第二層架高到3米以上,在鋼平臺上布設自動化分揀設備,解決大部分的標準件型操作,矩陣上分揀完成后通過窄帶/滑靴分揀方式,按照流向分揀到滑槽,再打板與一層訂單合流暫存。第一層繼續使用人工卸車、組板、暫存的傳統方式處理非標準件型。第一層、二層組板完成后放置到出港暫存區進行合流裝車。

優勢:解決傳統模式空間利用率低的問題,同時通過自動化分揀設備提升大部分標準件的處理效率,提升標準件的卸車速度。部分大流向方向可通過伸縮機直接入車,實現貨不落地。同時又能兼顧目前非標件的處理,貨型兼容度高。劣勢:線上線下雙層處理速度不一致,導致“分批配載”問題加劇。單條線體未來產能受限,只能滿足當前情況下的需求。

當然,如果下文中幾何列出來的幾個問題點,能真正的突破。快運中轉場實現“流向”操作模式,貨不落地,不需要再次組板、配齊裝車,才能發揮出這套模型真正的價值。

此種方式還有一個變種優化方式,目前順豐末端分揀邏輯的“流向”,可以將流向再降低一個維度到“訂單”層級。按照訂單進行滑道分揀,訂單分揀完成后再隨機分揀下一個訂單。這種方式可以解決“分批配載”問題,但是會消耗成本節約,兩難全。

● “民主自由”已經萌芽,但放不下腦袋后面的“辮子”。

從快遞自動化迭代經驗,分析快運行業目前處境以及快運行業未來自動化分揀模式,幾何發現快運行業已經初步探索出了一條適合快運中轉場自動分揀之路。但是,目前這條路行進緩慢,幾何認為主要是運營管理邏輯還留在人工時代。人工模式下的操作流程、系統操作流程、管理邏輯、質量控制模式,甚至某些十幾二十年經驗遍布整個行業的中高層領導珍貴的行業經驗,都阻擋著這個行業真正的變革。

● 以員工熟練度為核心的“訂單”運營邏輯要轉變為以設備為核心的“流向”運營邏輯。

快運行業除了順豐中轉場,不管是新入場的韻達、中通、百世快運,還是先驅的德邦、安能,甚至已被順豐收購后的順心捷達,中轉場的運營模式幾乎一致,系統操作流程幾乎一致!人工卸車→PDA掃描組板→人工訂單配齊→叉車掃描記錄→叉車搬運→出港暫存→找貨配齊→配齊裝車。

這種運營邏輯與系統邏輯均以最小單位的“訂單”為運營邏輯,確保在每一個環節的訂單都是齊的,以此保證到達營業部/集配站后可配齊送客戶,整單簽收。這種模式的細致度要求是設備自動分揀無法滿足的。快遞行業均是以“流向”最運營邏輯,沒有了同票同位的概念。不放棄“訂單”邏輯,則設備自動化無下一步機會。

● 放棄“一單多件”!“訂單”邏輯不代表細致,“流向”邏輯不代表粗放,反而需要更加細致。

快運行業為什么不拋棄“訂單配齊”與“一單多件”邏輯?因為在多件貨物的情況下,并未對每一件貨物尺寸、重量進行系統收集,沒有一個訂單中多個包裹的詳細信息,就不敢分開操作、分開配送客戶。順豐“子母單”推出后,可以實現同一個訂單內單個包裹履行全流程操作,包含分批操作、分批配送、單包裹妥投甚至理賠。至于,客戶需求?20年前快遞是否也是要整單配送?而且,運營方式的改變也可以滿足同一時間訂單共同配送。那么為什么,都不學或者使用這種方式?因為需要改變:報價方式、每個包裹復核、操作系統重塑、PDA系統重塑、理賠方式改變、員工績效方案重塑等一系列的再造。或者說,可能是因為集體的“懶惰”。

● 流向邏輯下,運營調整減少客戶體驗感知。

與傳統快運運營方式不同,需要按照快遞方式改造目前的運營習慣。首先是“波次清場”確保同一個波次訂單在波次內全部處理完畢;其次是“多波次攬派”,增加攬收與派送波次,充分利用白天的產能閑置,多波次攬收與派送增加操作效率與減少同一波次內操作量,減少同一流向多臺車發運,導致到貨錯波次導致的分批;第三“報價方式與下單”方式變更,按照體積重量報價并不會影響,影響最大的是“最小一票”報價價格方式,與后端結算方式。解決最小一票基本解決了報價與結算問題。

第四“強末端網絡能力”,過分的精益化導致大票配送、核心區域配送,在行業內主要通過“城配”方式解決。大量訂單聚集且按照訂單配送邏輯導致貨物分批概率增加。強末端網絡能力,減少或取消城配網絡,增強末端配送能力。第五,分批配載從紅線處罰到正向激勵,分批在大多數快運行業還是“紅線/高壓線”,犯之重罰。認同分配配載本應該存在,做得好的分批少的進行正向激勵。

● 舍得割肉,放棄非標件市場,擁抱標準件。

非標件利潤高,這是行業內普遍認知。其實幾何認為,這種理念建立在“均成本”的概念上,因為非標件所以折扣少,在85%以上標準件有折扣,15%非標件無折扣的情況下,再用“件/噸/方均”成本推算非標件利潤,是一種錯誤的算法。因為我們無法真實的測算出非標件實際的成本。前期自動化分揀模型可以兼容非標件的操作,但是未來一定要舍得放棄非標件,讓非標件形成獨立的純人工操作的模式。

從快遞行業設備迭代,幾何推測第3代自動化分揀模式,在未來3年左右會演變成為快運中轉場自動分揀的主流模式。但是,這種模式目前遇到了巨大的困難。改革的窗口期已經在倒計時,一旦有人突破,快運行業的聚集度會快速提升,真正的快運行業巨頭才會出現!

美國對中國商品加征10%關稅,對跨境電商的巨大沖擊

815 閱讀

白犀牛副總裁王瀚基:無人配送帶來了哪些機遇與挑戰?

659 閱讀

SCOR模型:數字化時代供應鏈管理的航海圖

668 閱讀快遞人2025愿望清單:漲派費、少罰款、交社保......

648 閱讀暖心護航春節返程,順豐確保每一份滿滿當當的心意與牽掛新鮮抵達!

441 閱讀1月27日-2月2日全國物流保通保暢運行情況

461 閱讀京東物流北京區25年331大件DC承運商招標

467 閱讀春節假期全國攬投快遞包裹超19億件

446 閱讀2025年1月20日-1月26日全國物流保通保暢運行情況

401 閱讀

登錄后才能發表評論

登錄