[羅戈導讀]九十年代初,供應鏈理論遠不如現在豐富和流行。在我生活的這個城市,我清楚地記得外資剛剛在當地起步,一群帶著對外企無比憧憬的小年輕毅然辭去了當時被稱為旱澇保收的國企,一頭砸了進去,我就是其中一位。那時企業的組織還沒有單獨的供應鏈部門的說法,基本是分開的:采購、計劃、生產、倉儲、物流。

[羅戈導讀]九十年代初,供應鏈理論遠不如現在豐富和流行。在我生活的這個城市,我清楚地記得外資剛剛在當地起步,一群帶著對外企無比憧憬的小年輕毅然辭去了當時被稱為旱澇保收的國企,一頭砸了進去,我就是其中一位。那時企業的組織還沒有單獨的供應鏈部門的說法,基本是分開的:采購、計劃、生產、倉儲、物流。

最近一直看塞勒的行為經濟學,之前總是不屑于參與“打折”購買的行為,在理解了“經濟人”和“普通人”的說法后,猛然發現原來一場購物體驗的狂歡是可以掀動人們對生活的一種“快意”;即使是富人,也會熱衷于“打折購買“的體驗,也許富人們并非真的是在購物,而是在體驗快樂。

行為常常會莫名其妙地打破正常的思維模式,我們所認為的”正常和理智“反而變得不是一個普通人的行為。 比如我們崇尚的理性消費最終在行為上體現出來的往往是一種不理性的消費,比如每個節日的“狂歡購物“,又比如家里總是會有放了很久沒使用的物品。賽勒的行為經濟學指出這是因為我們絕大多數人是普通人,而非“經濟人”,只有經濟人才屬于真正的“理智人”。

行為經濟學探討的是人與經濟的關系,這讓我聯想到企業供應鏈底層數據中的主體,人及人的行為。上一篇文章中我們按照供應鏈的理論得出了一些標準的模塊功能和層級要求,以及介紹了時下供應鏈熱門的國際化專業認證等,主流供應鏈培訓幾乎覆蓋了供應鏈所有的標準化理論知識。計劃、采購、精益制造、倉儲管理、物流與運輸,質量管理,等等。

一方面,對于想步入供應鏈職場或者在供應鏈職場已經進深到一定層級的人來說,學習主流供應鏈的理論至關重要,掌握理論代表了專業知識的高度;另一方面,供應鏈是個高度實踐化的領域,帶著理論實踐可以加快提升實踐能力。

九十年代初,供應鏈理論遠不如現在豐富和流行。在我生活的這個城市,我清楚地記得外資剛剛在當地起步,一群帶著對外企無比憧憬的小年輕毅然辭去了當時被稱為旱澇保收的國企,一頭砸了進去,我就是其中一位。那時企業的組織還沒有單獨的供應鏈部門的說法,基本是分開的:采購、計劃、生產、倉儲、物流。

一晃二十幾年,記得我服務過的企業只有一個企業具有整體供應鏈架構,直到徹底掌握了供應鏈運作參考模型SCOR后,才理解只有類似廠長或工廠經理才有資格被稱為供應鏈主,其余的角色幾乎都是供應鏈上的一個分支。甚至絕大多數的廠長或者工廠經理也會缺少一個角色:策略采購。在外企,策略采購大都被要求游離在工廠之外,從主流供應鏈的理論來講似乎不合情理,但從行為供應鏈的角度是可以解釋的,以后用專門的章節來探討。

不同的企業在組織層面上有不同的架構和不同的稱呼,無論怎么的組合,一位優秀的工廠經理,同時理應是位優秀的供應鏈主。而僅僅一位工廠經理掌握供應鏈遠遠不夠,供應鏈上的所有分支都需要掌握,問題是主流供應鏈的每一個分支都有其各自的專業理論和實踐能力,這也就是為什么在前幾篇文章中需要利用長長的文字來描述供應鏈的價值觀,并強調供應鏈底層數據的動態交叉集成。

簡潔與美(價值鏈構成)

商業競合關系(底層數據的動態交叉集成)

經濟與社會價值 (滿足用戶需求和獲得各類交易)

當理解了為什么供應鏈上的各個分支需要完成動態交叉集成的原因時,我們就能夠開始利用底層數據聯盟挖掘在實踐中獲得的供應鏈的各個模塊、各個環節之間的相關性和互補性。

供應鏈培訓市場上存在不同級別的有關供應鏈模塊及戰略的課程和證書,單個模塊的培訓價格尚能接受,而一整套供應鏈相關課程價格不菲,2012年參加的2-3天課程的供應鏈運作參考(SCOR)費用超過兩千五美金。缺乏供應鏈整體架構的專業知識要整理出整個供應鏈模塊和環節之間的相關性和互補性是一個高難度動作。

但是,企業的供應鏈戰略必須包含這個動作,并且需要不遺余力地培訓和推廣,目的是讓供應鏈上的各個分支除了掌握自己分支的理論專業知識外,在實踐過程中理解與其它分支的關聯和互補,對企業的供應鏈管理和獲得供應鏈高績效的所用不可忽略。

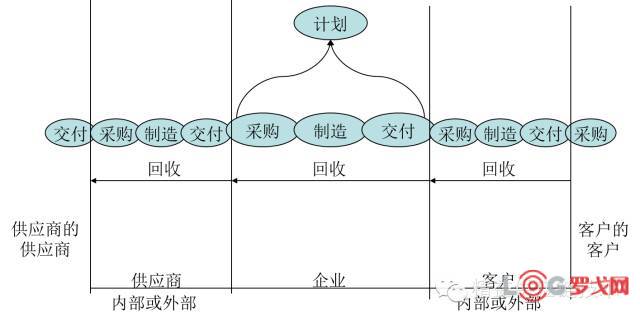

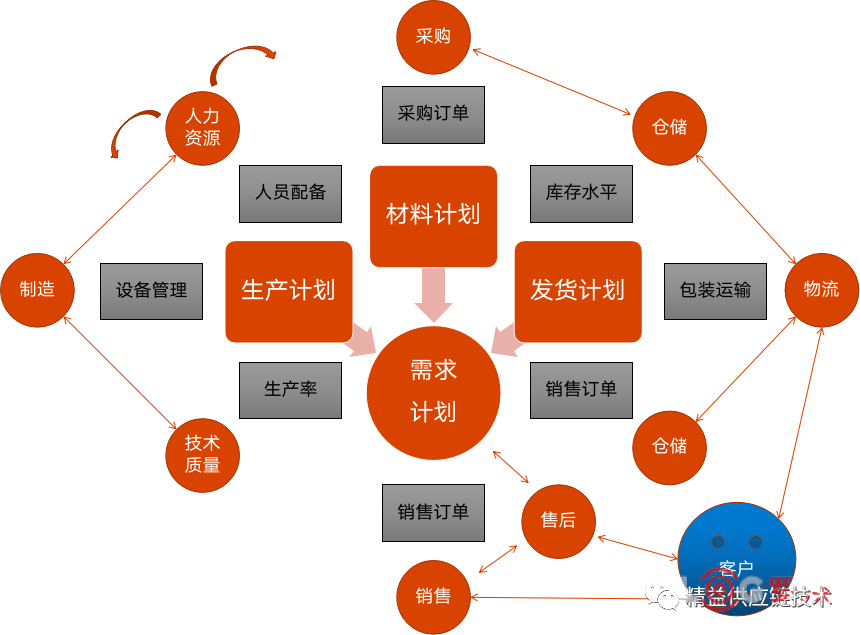

比如我們常常說統籌計劃,庫存是計劃出來的,一個公司的計劃部門是供應鏈的協調中心,在主流供應鏈的框架概念中,計劃被放在整個流程的中心。最經典的一個插圖來自SCOR,幾乎所有有關供應鏈架構的文章或者書中都會引用SCOR的流程,我也不列外。既然供應鏈將計劃擺在如此重要的位置,作為掌管供應鏈計劃的人是否需要熟悉整個供應鏈模塊之間的關系?是否更需要掌握產品流、物流、過程流、信息流,甚至人員流和資金流?除此之外,整個計劃模塊里還有不同的環節,有需求計劃、材料計劃、采購計劃、生產計劃、發貨計劃,等等。

外資企業在供應鏈發展過程中走的比較前,站得也比較高,相對就比較重視供應鏈計劃,現在國內企業也開始重視起來。但是,國內相當多的中小型企業還不怎么明白為什么供應鏈計劃有如此重要,曾和一運營了快三十年的企業交流,因為沒有人協調計劃,出現了近80%的需求急單,倉庫里還堆了不少呆滯品,這就是典型的計劃缺失的問題。這個問題可能存在于不少企業,為何出現這樣的問題?有了計劃是否會解決這樣的問題?對于不從事計劃的人來說,應該無法想象出事情怎么會變得那么糟糕;從事過計劃作業的人來說,可能是一言難盡,居然每天像救火一樣地在工作。即使筋疲力盡,領導可能還不領情,是否心里還在埋怨自己高薪請來的計劃經理怎么就這么點水平呢。

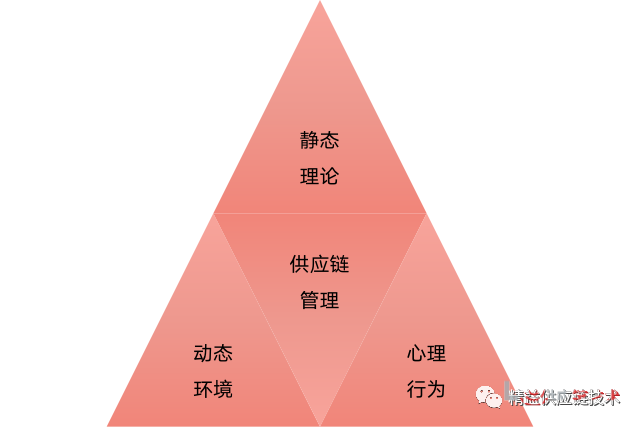

參照供應鏈計劃的專業理論,建立一套計劃流程不是難事,學習、培訓、考證,或者自學,一般我們都能夠弄明白計劃是怎么做出來的。這一點我是堅信不移,理論知識是書面上的,現在的年輕人啃書都在行。雖然“計劃永遠趕不上變化”,這句話的意思難不倒任何人,但分清變化的本質,如何隨機應變的能力并不是任何人都具有的。這也是供應鏈計劃具有戰略決策的緣由之一,我們在識別供應鏈計劃這個模塊和環節的時候,需要考慮以下三點:

靜態下的流程是怎樣的

主要會有哪些動態變化

公司對供應鏈計劃的策略行為以及各模塊層級的人員對供應鏈應對的行為有哪些特點

舉些企業計劃運作過程中碰到過的從交叉模塊引起的一些“變化”:

銷售端來的變化,主要是需求的變動

采購端來的變化,比如材料突然供不上,生產過程突然發現材料品質問題,突然要求替代料

生產端來的變化,主要是產能變動,產能變動又涉及設備、人員和材料等

技術及質量端來的變化,突然發現工藝上的瑕疵,質量緊急放行后的風險等

還有物流端的變化,比如突然一批貨被發錯了地方,對方需要重新加急

系統出錯,這是個容易引發大事故的小概率事件。沒有人會意識到它會是個問題,但恰恰是這個被忽略的東西,差點要了一個企業的前途。我希望后面單獨講這個故事

需求變動,材料變動,產能變動,基本是圍繞計劃的“三座大山”。能承受得住這些變動還不遺余力地解決這些變化的人通常具有頑強的毅力,十幾年前我招聘過一位小伙子,負責計劃,而如今已經是某著名品牌廠的廠長了。

舉供應鏈計劃這個例子并不只是因為供應鏈計劃模塊在供應鏈中的重要性,主要是想借助以上的例子幫助我們如何認識供應鏈模塊和環節及其與交叉模塊及環節間的互動,進而學習、思考和實踐,并取得一些成績供應鏈績效。

正常情況下,經過系統學習、思考和實踐是否一定可以獲得供應鏈績效?如果我們能夠毫無保留地參照主流供應鏈理論去做,我們所做的工作是否都會按照合乎正常和理智的狀態發展下去呢?

答案或許是“否”,因為一個企業不可能所有的人都是“供應鏈人”。只有極少數的人才有資格稱為是真正的“供應鏈人”。

真正的“供應鏈人”所表現出的行為應該是參照主流供應鏈理論的說法一樣是理智的,并能夠毫無保留地遵守供應鏈的價值觀,創造供應鏈的無縫流動,實現企業的成本最小化,利潤最大化。

理論上講,我們是可以成為真正的“供應鏈人”,前提是掌握主流供應鏈理論和原則,包括供應鏈價值觀、供應鏈高層邏輯和底層邏輯、供應鏈模塊及功能、企業供應鏈戰略聯盟、企業供應鏈底層數據聯盟、供應鏈流程、供應鏈工具應用。。。

事實上,因為動態環境的存在,因為人的心理到行為的偏差,供應鏈管理始終是追求在無限靠近主流供應鏈的道路上。比如,新一輪的危機正在改變著一些企業的短期目標,那就是堅持“活下去”,企業供應鏈也會隨之改變。

下一節開始,我將重新啟動學習供應鏈的一些新的方式,并將關注點更多地引入到有關行為的供應鏈。

美國對中國商品加征10%關稅,對跨境電商的巨大沖擊

808 閱讀

白犀牛副總裁王瀚基:無人配送帶來了哪些機遇與挑戰?

652 閱讀

SCOR模型:數字化時代供應鏈管理的航海圖

668 閱讀快遞人2025愿望清單:漲派費、少罰款、交社保......

648 閱讀暖心護航春節返程,順豐確保每一份滿滿當當的心意與牽掛新鮮抵達!

441 閱讀1月27日-2月2日全國物流保通保暢運行情況

461 閱讀京東物流北京區25年331大件DC承運商招標

467 閱讀春節假期全國攬投快遞包裹超19億件

432 閱讀2025年1月20日-1月26日全國物流保通保暢運行情況

394 閱讀