90年代,對內地的農村人來說,最好的選擇是坐上綠皮火車前往數千公里外的廣東,因為他們知道“東西南北中,發財到廣東”。

那時候,進廠的收入要比在老家務農高很多,無數南下的打工者靠著工廠,養活了內地的家人也攢下了第一桶金。

可當我們睜眼看世界之后,才發現這些工人是全世界最廉價的勞動力。這便是全球供應鏈第一次向中國轉移的結果。

時至今日,我們仍有超過3億工人在簡單卻辛苦的生產線上,依靠供應鏈生存。

所以,在世界局勢風云驟變的2022年,當供應鏈轉移的消息,夾雜著疫情與貿易戰,傳到普通人耳朵之后,大家的第一反應,當然是,中國制造真的會被東南亞制造取代嗎?轉移的話,這么多工人又該去往哪里呢?

要回答這些問題,我們不妨用數據來說話。

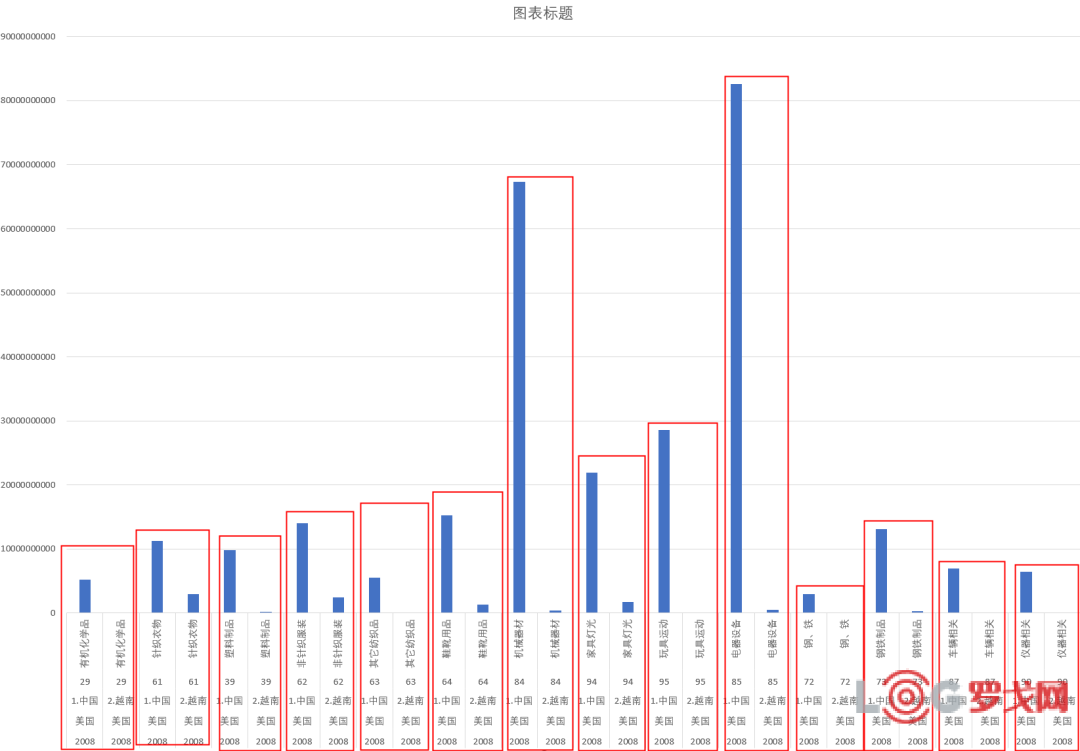

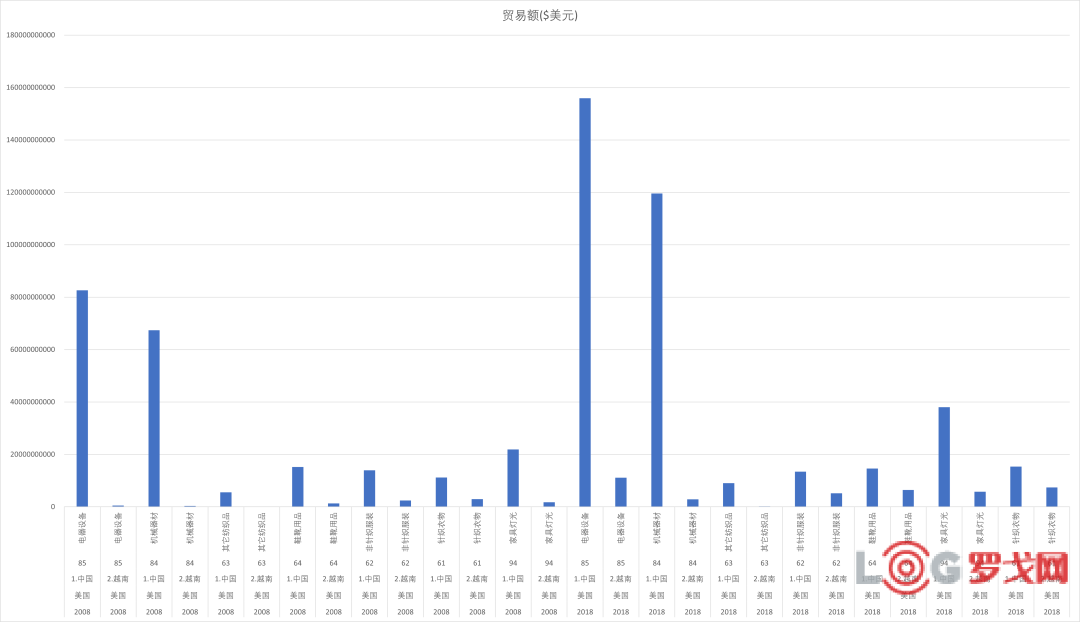

眾所周知,中國是全球第一大出口國,而美國是全球第一大進口國,那我們不妨來看看美國近二十年來的進口數據當中,中國和越南的數據對比。

到了貿易戰開始的2018年,除了這幾類外,電器設備、機械的出口也有了顯著提高,尤其電器,從08年的0.2%增長到了4.34%。

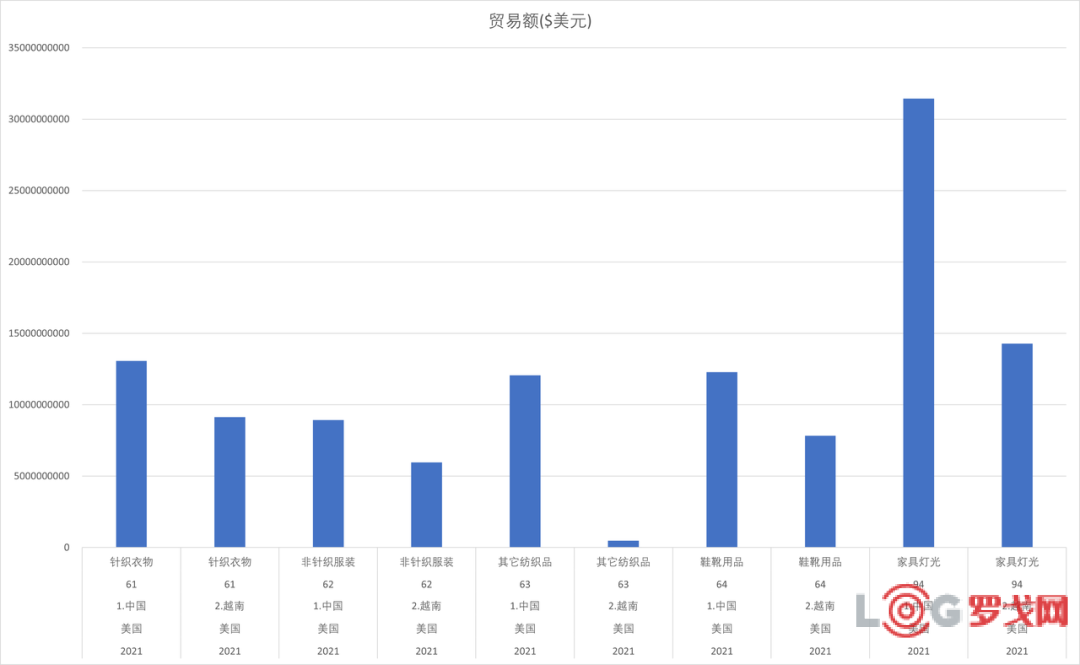

而就在去年,關稅與疫情的雙重影響下,鞋、紡織和家具這老三樣已經快追趕上了中國。

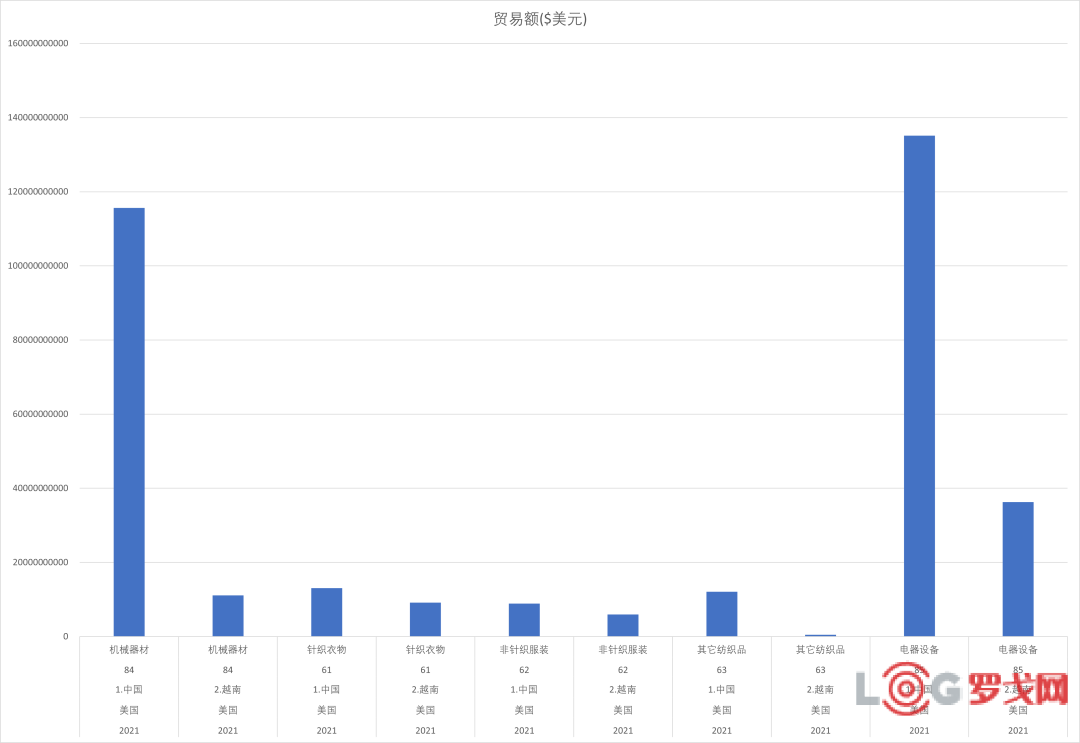

而機械、電器這類中國制造的強項, 因為有額外關稅的出現,中國的出口開始有了明顯的下降,對比之下,越南則有了明顯的增長,但絕對值上仍有不小的差距。

所以嚴格意義上說,像服裝類對供應鏈要求較低的產業,早在十多前就發生了轉移。

而在電子信息等更為高級的環節,中國供應鏈的地位依舊穩固。

在供應鏈前世今生的上集,我們聊了現代供應鏈體系,是如何在近百年的時間初步完善的。

17世紀的海運、18世紀的工廠、19世紀的鐵路、20世紀的管理革命、再加上改變世界的集裝箱,這五顆現代供應鏈體系的龍珠,終于完備了我們現代意義上的供應鏈。

由供應鏈作為燃料推動的全球化浪潮,由此開始了轟轟烈烈的前進。

而進入了21世紀之后,眾所周知,站在供應鏈潮頭的主角正是中國。

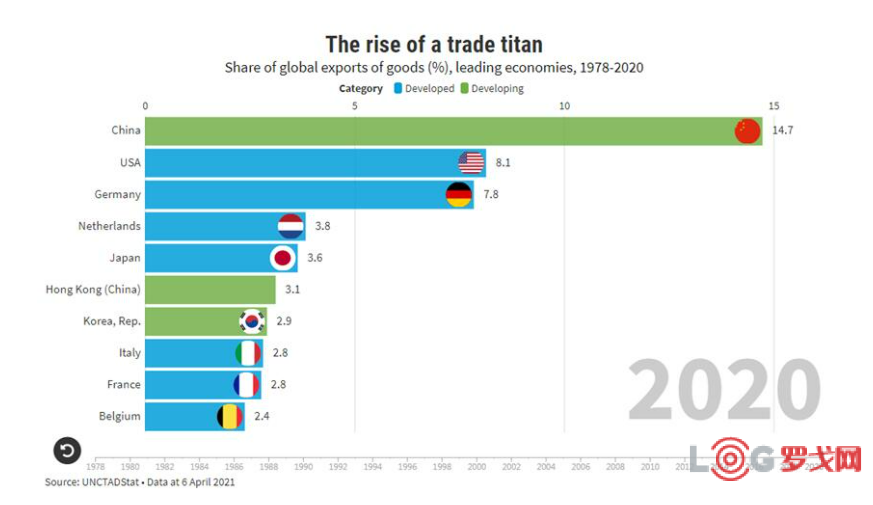

如果說25年時間,中國從占全球貿易從1%的邊緣人,到現在的15%出口世界第一。

在這張圖里,排名越往上,就代表著國家出口商品種類越多、商品制造越復雜,印度與越南和中國也還有不小的差距。

換句話說,我們多的不只是產量,還有生產幾乎所有種類的能力。

富士康在國內勞動力成本越來越高的時候,曾多次計劃將iPhone的產線轉移到印度,但結果卻是多次受挫。

2015年富士康關閉了印度欽奈德分廠,遣散1306名工人;同年,終止在印尼的10億美元投資計劃;2017年,巴西分廠裁員、產能降低;2019年,美國威斯康星州的項目也傳出停擺消息。

同樣的,要想在印度組裝一臺手機,零部件、原材料還得向中國等其它國家進行采購,運輸、關稅都是一道成本;而且印度工人也普遍缺乏培訓、生產效率底下,生產的穩定性也無法保證;綜合算下來,在印度造手機成本反而要更高。

究其原因就是,印度電子供應鏈沒有成形。

上回我們在舉福特的例子的時候說到,福特胭脂河工廠開創性的將生產的供應鏈企業放在了一個區域,這種極度垂直的整合方式極大的提高了生產效率、縮減了生產成本。

要知道,富士康銷售拉單子的時候經常說的一句話是:你自己做,不如我做便宜;你讓別人做,也不如我做便宜。

我覺得這句話成立的條件里,至少一半得歸功于數十年時間里,中國完善的供應鏈環境。

所以我們是如何獲得這樣的供應環境、如今世界工廠地位的呢?

所以我們是如何獲得這樣的供應環境、如今世界工廠地位的呢?答案是從發達國家手里,直接或間接轉移過來的。

美國在成為世界工廠,賺的盆滿缽滿之后不止有一個國家想搶走這個位子,戰后被美國救助的歐洲和日本反而是第一波背刺美國的。

本來救助歐洲的馬歇爾計劃和幫助日本的道奇計劃,原意是想給他們發錢購買美國制造的商品,結果歐洲日本拿了錢后飛速的建立了自己完善的工業體系,憑借著戰后低廉的成本優勢與貿易保護,直接取代了部分低利潤的美國工業,而失去供應鏈中的顯要地位。

這之后,美國東北部工業城市迅速衰落,現在又被稱為鐵銹地帶。

底特律就是其中的典型代表。70年代伴隨著石油危機的爆發,便宜省油小巧的大眾和豐田迅速占領了美國汽車市場,財務狀況日趨糟糕的通用和福特也開始將工廠從底特律轉移到制造成本更低的其它州,甚至是墨西哥、德國等其它國家。

我們說過,供應鏈真正意義上連接了世界各地,也讓生意變得更加逐利,哪里的成本更加便宜,就往哪里去。

對于汽車這么龐大零件量的工業品來說,供應鏈的觸角可謂遍布全球,對成本和效率異為敏感。

于是當他們把目光從墨西哥、德國放眼到全球的時候,改革開放之后的中國也很難不進入各大車企巨頭的視線之內。

外企選擇中國當然不是來做慈善的。我們從改革開放初期就奠定的基建狂魔方向,是留住這些制造業的第一步。

改革開放初期,我們在改善了工業比例失調的同時,重點解決了能源、交通、通訊等行業供應緊張的狀態。

這期間,第一條高速公路(上海到嘉定)建成通車,鐵路、公路里程數穩步提高,全國貨運總量對比1978年直接翻了兩倍;而電力供應方面,在1998年發電總量直接達到了世界第二。

這么多工程放在一起是什么概念呢?簡而言之兩個字,穩定。

供應鏈有個極其重要的內涵,那就是鏈條式生產,牽一發而動全身。

比如手機行業,當年小米供應鏈團隊和三星屏幕交惡,本計劃用在高端機型note2上的雙曲面屏幕,不得已被臨時更換為LG供貨,再加上高通背刺等歷史原因,沖擊高端的note系列最終失敗。

當然,也有反向的,當年iPhone 6本來要用美國極特先的藍寶石屏幕,結果因為良品率不符合要求,被蘋果直接踢出供應,一天股價跌去九成,同年,公司直接破產。

所以,無論是廠商自己,還是代工廠,在考慮選擇在哪里開工的時候,穩定是考慮的首要因素。

即便表面招人拿地很便宜,穩定性差,也會在生產過程中讓它們付出巨大的隱形成本。

穩定是電力供應隨著生產需求穩步提升,是交通運輸網絡的逐步完善,這些都可以歸功于基建。穩定是有足夠的人力保證了工廠能7*24小時穩定生產。

我們國家大約有8億勞動力,其中有3億左右在工業和制造業的環節上。這樣的規模在世界范圍內都是獨一無二的。

比起人多更重要的是,我們的工人真的是勤勞能干、任勞任怨。這點在《美國工廠》紀錄片里體現得淋漓盡致。

罷工也不是歐美的專屬,我之前有個同事,疫情前去緬甸探訪過當地的服裝工廠。

當地的華人商會在仰光附近建了一個新的工業園區,招商的最大噱頭,除了電力穩定,就是園區配備了攝像頭,可以捕捉到誰參與了時不時的罷工。

而商會會長也承認,在國內他完全不用擔心這種問題,即便有人不干了,也可以很快招人補上。

這很殘酷,也很現實。如果是你,你怎么選?

久而久之,整個行業的供應鏈要想從中國遷移,都會面臨重建時間長、上下游配套弱、搬遷成本高等各種問題,這也是很多工廠主在經歷了最初的越南搶食的恐慌之后,現在要鎮定得多了的原因。

當然了,這也沒耽誤他們因為關稅的原因在越南同時注冊一個工廠,畢竟兩手準備,屬于做生意的基操。

把穩定這個關鍵詞做到極致之后,不僅是服裝這種我們的傳統強項,在經歷過當年的貼牌、山寨機后,現在果鏈(歌爾聲學、瑞聲科技、歐菲光、立訊精密等)上的一眾A股上市公司,幾乎都在10年后嶄露頭角。

在成為全球最大的新能源汽車市場五年后,寧德時代的電池也做到了全球第一,與此類似的還有汽車上的驅動電機,再加上電控,這三者就占了整車成本的70%~75%。

顯而易見,我們正在轉向高附加值產品的道路上。

但英雄之路的故事總要迎接“大反派”的到來。

只不過這個反派肯定不是東南亞國家,正如我們開頭提到的,越南對中國供應鏈的承接僅僅只是部分低端制造業,體量和價值上,我們的供應地位仍足夠穩固。

而且前面也說到,供應鏈的核心是連接世界,所有企業都在摩拳擦掌,逐利而聚。

如果東南亞國家有了發展紡織、造鞋等產業的機會,那國內的企業當然也會出海搶占越南資源,重復二十年前發達國家向中國轉移的那樣,這是供應鏈發展的自然規律。

重點在于我們在轉移出去后,能不能有更多的比亞迪、更多的寧德時代、更多的京東方來接下轉移后的勞動力。

我們必須得承認,雖然電子產品出口上我們一直是領先的,但我們每年買芯片花的外匯早就超過了石油成為消耗的第一大戶。

所以某種意義上說,這是我們進化的必經階段,也是供應鏈體系這個現代化的產物,接下去必須經歷的大劫。

疫情加速了沖突的爆發,同時也將發展至今的全球供應鏈體系的脆弱性暴露了出來。

不知道各位還記不記得前兩年出現的全球芯片短缺,這正是脆弱性的最好體現。

在過去的幾十年間,像是傳統紡織這樣,一整條供應鏈能用原料-加工-消費這樣簡單概括的已經很少了。

大部分都是像芯片這樣,每一個供應鏈環節都能無限套娃的產業,因為這真的是人類智慧的結晶。

也正是有了供應鏈條上世界各國的參與、世界各地資源的合理調度,半導體產業才能蓬勃發展這么多年,計算機、手機這樣的高科技產品,才能以相對合理的價格賣到全世界各地。

貿易戰與疫情最大的傷害,不是短期的數字增減,而是重挫了這樣一個曾經的信任體系。

自疫情后,包括美國、歐洲、日本在內的世界多國都喊起了“供應鏈回歸”的口號。

當然,喊口號要能管用,那當年特朗普號召回美建廠的時候,特斯拉的第二個超級工廠就應該繼續建在美國,而不是上海。

馬斯克當然不傻,靠著長三角地區的供應與國內生產效率,11個月交付的“上海速度”才最終實現。

截止去年,上海超級工廠已經承擔了特斯拉全球一半以上的產能。

上海之后,柏林的超級工廠,先不提速度,光因環保、審批等各種問題,就延期了快兩年,直到今年三月才正式開工。

這就是我們不用擔心因為轉移被取代的一個重要原因,因為短時間之內,還沒有其它地方能做到上海這樣。

但是疫情的重創,也再次讓所有人意識到供應鏈的護城河是多么難得,我們想要繼續鞏固優勢,要付出的還有更多。

從大航海時代的帆船貿易、到工業時代的鐵路運輸、再到新時代航運,供應鏈將世界緊密連接在一起。

前聯合國秘書長安南說過這么一句話:“反對全球化就是反對地心引力。”

話是說得太滿了點,不過,兩次世界大戰沒有、全球經濟危機沒有、疫情與通脹也自然不會改變這一趨勢。

因為利字當頭,供應鏈的做事模式,是降低成本提高生產力的逐利趨勢,也是發展未來更復雜高科技的必然要求。

美國對中國商品加征10%關稅,對跨境電商的巨大沖擊

808 閱讀

白犀牛副總裁王瀚基:無人配送帶來了哪些機遇與挑戰?

652 閱讀

SCOR模型:數字化時代供應鏈管理的航海圖

668 閱讀快遞人2025愿望清單:漲派費、少罰款、交社保......

648 閱讀暖心護航春節返程,順豐確保每一份滿滿當當的心意與牽掛新鮮抵達!

441 閱讀1月27日-2月2日全國物流保通保暢運行情況

461 閱讀京東物流北京區25年331大件DC承運商招標

467 閱讀春節假期全國攬投快遞包裹超19億件

432 閱讀2025年1月20日-1月26日全國物流保通保暢運行情況

387 閱讀