[羅戈導讀]賦閑在家多日,刷劇效率是最高的,非紅向你推薦看過的這部《中國物流變遷史》,總共8集,每集未超半小時,畫面算不上清晰,但對中國物流的古今變革發展脈絡還是講述得比較清晰的。

[羅戈導讀]賦閑在家多日,刷劇效率是最高的,非紅向你推薦看過的這部《中國物流變遷史》,總共8集,每集未超半小時,畫面算不上清晰,但對中國物流的古今變革發展脈絡還是講述得比較清晰的。

賦閑在家多日,刷劇效率是最高的,非紅向你推薦看過的這部《中國物流變遷史》,總共8集,每集未超半小時,畫面算不上清晰,但對中國物流的古今變革發展脈絡還是講述得比較清晰的。

關于歷史影片,大家有空可以自己看,鏈接附于文末[閱讀原文]按鈕,本文非紅結合物流經驗幫你理一理思路,品起來或許更有趣味。

現在我們所說的物流,核心還是倉儲和運輸,而倉儲制度最初開始于糧倉的建立。“兵馬未動糧草先行”,古代大到對外族的戰爭,小到諸侯之間的爭霸,都必須有穩定的后勤做保障。因此糧倉堆滿了是才征戰取勝的條件,歷史上很多的戰役失敗都跟糧倉被燒、被劫、或者被圍困吃光了直接相關。

從很早的時候起,古代中國的人民就知道了把倉庫的結構設成圓柱,能夠用更少地方存儲更大容量的糧食;倉庫的設施要能通風和防蟲鼠害,以便更好地延長存儲時間;實行“先進先出”讓陳糧優先出庫、防火防盜等現代依然關注的倉庫管理基本要求。

由于古代中國是個傳統農業國,而務農就免不了碰到干旱、洪水等災荒,地主家有余糧還能用倉庫存起來應對災年,而農民受災時難抗風險,容易發生餓殍遍地、賣兒賣女的人間慘劇,或者窮人聯合起來打劫富人家,導致社會動蕩不安。從戰國時李悝在魏國所行的平糴開始有備荒,到西漢著名的歷史人物桑弘羊建立的常平倉制度,都是對于豐年購進糧食儲存,以免谷賤傷農,歉年賣出所儲糧食以穩定糧價做法的改進。目前我國的糧食儲備機制依然沿用了常平倉的核心方法。

常平倉不僅是在豐年收購糧食用于荒年賑災、青黃不接時平抑糧價,還有倉儲管理的細節,比如說倉庫的出庫量跟入庫量控制,以確保陳年糧食不至于存放到變質還沒出庫,而庫存量保持足夠以讓社會“倉廩足,知禮節”,甚至具備對匈奴等草原民族發起反擊戰的資本。

據說1929年美國經濟大蕭條時期,執政總統羅斯福了解到古代中國的常平倉制度后大受啟發,專門派人研究,將常平倉思想引入羅斯福新政。直到今天,它仍然是美國政府農業政策的理論基礎。

大家知道東都洛陽、西都長安,長安和洛陽都是十三朝古都,并且多個朝代的中心均是前期在長安,中后期遷都洛陽的。長安,位于關中大地,易守難攻,是兵家必爭之地。而洛陽,位于黃河下游,資源豐富,地形平坦,是重要的糧倉和錢袋子。根據主流的學術說法,往往都是一個王朝打江山的時候,前期總是靠軍事集團來解決的,就是跟隨開國皇帝征戰南北的那些兄弟和他們的家族。在打天下的過程中,老大總是要給兄弟們打雞血,各種封官許愿,比如隋唐的關隴貴族,他們居住在關中大地,其勢力范圍也在此,他們在當地形成了一股強大的勢力。所以,周、秦、漢、唐一開始皆定都在長安。

到了王朝中期,有兩個方面的問題亟待解決,一方面,要想國泰民安就必須發展經濟,經濟需求超過了軍事需求。長安已經無法達到統治者的期望,而中原資源豐富的洛陽正好滿足條件。另一方面,政權已經鞏固,皇帝也不想天天被軍功集團包圍,要給帝國輸入點新鮮血液,就得從民間選拔精英。而中原是經濟中心,那邊有大把的人才,于是像隋煬帝和武則天,為了培養自己的班底,都放棄了長安,遷都洛陽,用科舉制度選舉人才,讓帝國重新充滿活力。

其實從古代物流的角度,我們可以發現另一條遷都的理由。如上圖,黃河自西向東流,長安在上游,洛陽在下游,而且中間隔著一個著名的壺口瀑布。前面我們講到,古代政局穩定最重要的條件是糧倉要滿,當一個王朝從兵家重地長安建立后,隨著休養生息年份的增加,人口會越來越多,要滿足大家的口糧必須從糧食主產區——洛陽所在的中原地區運過來。而水運無疑是成本最低、運量最大的運輸方式,這就是古代的漕運。

用河道和海道,通過船將糧食從主產區運往王朝的行政中心,滿足都城宮廷消費、百官俸祿、軍餉支付和民食調劑的需求、這就是古代的漕運,都是屬于官辦的業務。

問題來了,船從下游的洛陽逆流而上,運糧食到上游的長安,時間久難度大,況且經過壺口瀑布時船不能直接通行,必須先將船上的糧食卸下來,通過人工搬運,肩挑驢拉才能從谷底上坡,到達高約150的龍王坡后,換另外的船才能繼續往上游運糧到長安。中間一卸一裝的搬運成本、損耗及可能存在的貓膩,也是巨大的。所以從節約物流成本和流程理順的角度,歷代王朝大局穩定后從西都遷到東都,直接住在產糧區,也就不難理解了。

當然,除了西都長安和東都洛陽,中國四大古都還包括南京(古稱金陵、建康、江寧、應天)以及北京,而這兩個地方是不跟黃河連通的。因此,建都南京和北京的王朝還不得不打通黃河與淮河、長江的水路(上圖紅線),甚至單獨修筑一條南北運糧的大運河。

古代在哪里定都,相當于現在的供應鏈網絡選址項目,可是與現代發達的交通相比,古代選定的網絡節點之間不一定是通暢的,就像運河需要鑿通一樣,是非常耗費國力民力的事情;而且水道年久會淤積,定期疏浚也要勞民傷財;漕運在各個王朝都是高成本低效率的,京城要收1萬石糧,發糧時可能要發10萬石,除了合理的損耗、正常養活運輸產業的人以外,其他都成了“漕運使”、“漕運總督“這些肥差花天酒地的資本。官辦漕運的剝削與底層人民的艱苦是各個朝代常見的底層沖突,最激烈的莫過于隋煬帝征發幾百萬民工開鑿隋唐大運河,把國運都耗盡了。雖然大運河全線貫通,全長兩千七百余公里,成為世界上最偉大的工程之一,但隋煬帝卻背上了亡國昏君的罵名,運河的好處被后續的幾個朝代享受了。這就如同上了一個超出自身能力的供應鏈網絡規劃項目,過于超前而早死早超生了。

“驛外斷橋邊,寂寞開無主”,這是陸游在驛亭之外的斷橋旁邊詠梅的名句。驛亭或者稱置亭,在古代是驛置郵亭,即傳遞文書信息的驛站,最早發展自先秦時期設立的郵驛,隋唐時期,郵驛制度進一步完善,形成了遍行全國的郵路。

郵驛的設置主要用于傳遞軍報和地方官的奏章,是政府主導的機構,雖然養活這個龐大的機構主要是在通訊落后的時代讓統治者能快速收到天下的最新情況,但郵驛的作用其實并不僅限于信息流的傳遞,“一騎紅塵妃子笑,無人知是荔枝來”便是用800里加急的最高運送等級來快遞新鮮水果的經典案例。

當然,八百里加急傳遞是會跑得累死馬的,除非軍情特急或皇帝命令,否則驛站負責人絕不會主動做這種損傷自身運力的行為的。除了國家發的工資,這些每隔二三十里就設有一個的古代驛站還會接待傳遞公文的差役,提供來訪官員途中休息、換馬的服務,驛站負責人的各種資源在當地算是很豐富的,自然也會想出各種“增值服務”來增加收入,比如開拓民間物流業務。

有人要說了,古代相當于快遞公司的不是鏢局嗎?怎么成郵驛了呢?這個只能說……江湖片看多了,現實中的鏢局出現得很晚,是在清朝工商業發展起來后,幫巨商大賈押運貨物,還兼營看家護院、守店值更等業務,因此從運作形式上說,鏢局更像是當下的保安押運公司。

直到乾隆年間,為了滿足現實需要,并使鏢局便于管理,才開始有了官方認可的鏢局,而更早更長的時間里,民間快遞都是主要依靠驛站來操作的,畢竟驛亭更像快遞站點,還握有運力(馬匹)資源,只不過民間物流業務量不夠大,郵驛的主要收入依然是靠政府經費。這個由王朝維持的龐大快遞組織由于信息靈通、擁有地方上的資源,特定情況下還會變成推翻王朝的破壞力,最著名的就有兩位,一是拼了命的劉邦(八年驛亭的亭長),二是下了崗的李自成(銀川驛卒)。

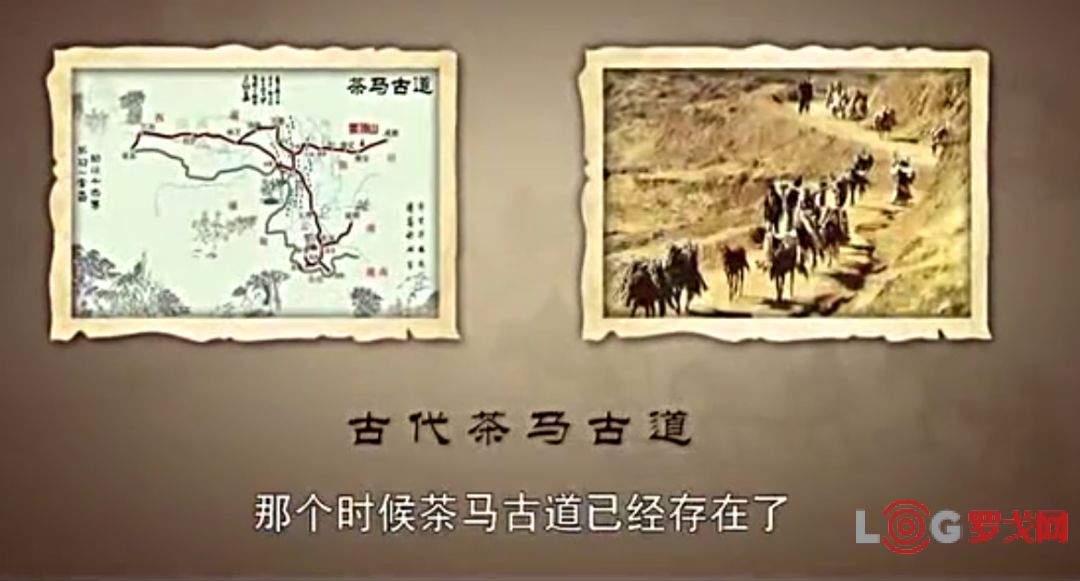

這幾年重新煥發生機的“絲綢之路”(一帶一路),在古代中國其實并非因為絲綢賣得好,而專門開辟的物流通道。它跟茶馬古道不一樣,茶馬古道存在于中國西南地區,以茶馬互市為主要內容,是通過馬幫為主要交通工具的民間國際商貿通道。

跟茶馬古道不同,絲綢之路至少有三個顯著的區別:

一是民間跟官方的區別,茶馬古道是民間自發形成的商道,而絲綢之路則是起源于漢武帝派張騫出使西域;

二是線路上的區別,茶馬古道主要有三條線路:即青藏線、滇藏線和川藏線(規模最大),是西南各地通往西藏途中高山深谷間的路,甚至到西藏后經喜馬拉雅山口還延伸入不丹、錫金、尼泊爾、印度境內,直到抵達西亞、西非紅海海岸;絲綢之路以西漢時的首都長安為起點,經甘肅、新疆,延伸到中亞、西亞。

三是商貿與軍事的區別,茶馬古道是從西南區域將種植的茶葉運往西藏、用于制作酥油茶,幫助缺少蔬菜的高寒地帶人民消解油脂(當然還有布匹、鹽和日用器皿等貨品),而內地缺少民間役使和軍隊征戰用的大量的騾馬,于是兩地互市,形成的商貿通道。再來看絲綢之路,一開始并沒有打算出口銷售絲綢,因為最初還沒有西域的客戶,漢武帝主要是看到糧倉滿了,希望武力解決經常來侵擾的匈奴,于是讓張騫去說服西域各小國(如月氏)來策應,結果月氏國不愿意跟西漢一起對付匈奴,但有心的張騫順路把西域各國的情況摸了個遍,還找到了比匈奴人的馬匹還高大威猛的馬種,讓西漢增強了對付匈奴的戰斗力。

西域小國的寶馬要進口,西漢王朝也得用名貴的特產來換吧?什么產品最寶貴呢?華麗的絲綢!它不光換來了好馬種,也令西域各個小國被西漢的強盛所吸引,前來拜見大哥,這讓漢武帝西征匈奴的條件更加成熟(把敵人搞得少少的,把朋友搞得多多的)。隨著絲綢和寶馬的進出口貿易發展,西域幾十國的特產也流通起來了。

后來的故事大家在《漢武大帝》電視劇里也看到了,西漢干掉了匈奴,甚至打到大宛(今烏茲別克斯坦)去了,使西漢在西域的聲威大振,確保了這條通道的安全。雖然后來改朝換代偶有中斷,但始終仍是連結亞歐大陸的古代東西方文明的交匯之路。1877年,德國地質地理學家李希霍芬在其著作《中國》一書中,把“從公元前114年至公元127年間,中國與中亞、中國與印度間以絲綢貿易為媒介的這條西域交通道路”命名為“絲綢之路”,這一名詞很快被學術界和大眾所接受,并正式運用。而今天的我們有幸見證絲路重新煥發生機,真正成為新的國家戰略和物流通道。

縱觀各朝史書記載,中國皇帝最得意最榮耀的一句話,大約就是“八方來貢 ,萬國來朝”。即便是經營困難的朝代,也喜歡在這方面大做文章。宋代以后中國政府準許外國使節在進貢的前提下,隨所乘船舶、車馬攜帶商貨來中國進行的貿易。源于宋代市舶司的“抽買”、“抽解”和“進奉”。對海舶輸入商貨中的禁榷品,由中國政府全部收買;對非禁榷品,除抽分一部分外,又收購一部分,其余允許民間買賣。收購的部分,除供宮廷消費和賞賜外,也有再行出售的。朝貢貿易是海禁政策催生的產物,以厚往薄來為原則的官方貿易,從現代人的眼光來看那就是虧本買賣。

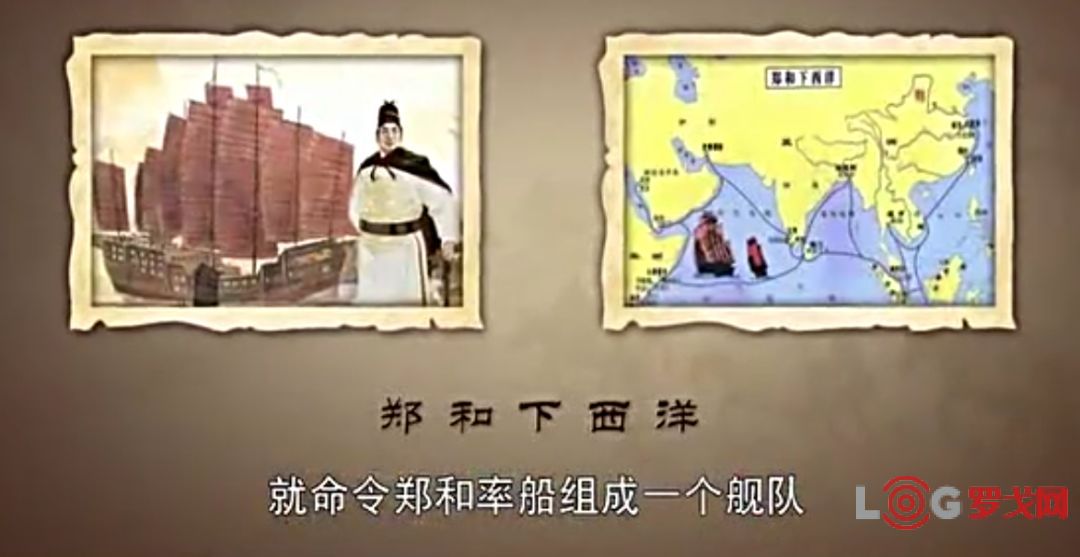

中世紀以后,雖然中國在政治文化上于世界漸漸失去影響力,但“朝貢”卻一度發展到高峰。朱元璋建立明朝之初,就迅即派出使者出使周邊鄰國,如朝鮮,日本,占城,安南等國,通知諸國”明繼元統“,宣揚大明國威。朝鮮,日本等國紛紛遣使進呈賀表以示臣服,他兒子明成祖朱棣篡位后,派鄭和七下西洋(據說要私下尋找可能逃往海外的侄子建文帝),出訪國家遍布亞洲和非洲,中外交往盛極一時,大明國威“聲聞四海”。

為了”宣揚國威“,鄭和船隊的出征規格都是遠超當時世界標準的。造的船達到了木頭最大可承受的極限,行駛的距離破了當時的世界紀錄,不到20年的時間內跨越了半個地球,還能滅海盜、解決東南亞各國之間的矛盾,出口的精美瓷器等貨物讓沿途各國都如獲至寶……總之,鄭和把明帝國的聲威最大限度地遠播到海外。在這個過程中,他進行了15世紀末歐洲的地理大發現的航行之前,世界歷史上規模最大的一系列海上探險。

當然,由于明朝與東南亞、非洲各國懸殊的發展差異,鄭和的船隊不可能像現代海運物流一樣,正程和返程都盡量滿載,通常只能帶回一些動物毛皮、角等特產,不過商貿活動和物流成本并非鄭和考慮的主要問題。他跟陸上絲綢之路的張騫都對國家的貢獻和東西方文化交流,有偉大的功績。不過,張騫處在一個朝氣蓬勃的時代,而鄭和卻處在一個暮氣日增的朝代,所以結局完全不同。

海上絲綢之路的概念提得比較晚,于1913年由法國的東方學家沙畹首次提及,但事實上從先秦時代就已開始,鼎盛時期是宋元,明代鄭和七下西洋擴展至全球然后由盛轉衰。現在,21世紀海上絲綢之路的偉大構想正在實踐中,以點帶線,以線帶面,串起連通東盟、南亞、西亞、北非、歐洲等各大經濟板塊的市場鏈,發展面向南海、太平洋和印度洋的戰略合作經濟帶,最終將實現以亞歐非經濟貿易一體化為發展的長期目標。

這是一個長遠的過程,中國的物流發展也還在進化中,歷史路漫漫,物流上下而求索,一直走到現在,走向未來。

中國物流的變遷史先講到這里,非紅只講了一半,還有下半部分更精彩的變革史,正在寫作中,敬請期待。

美國對中國商品加征10%關稅,對跨境電商的巨大沖擊

752 閱讀

白犀牛副總裁王瀚基:無人配送帶來了哪些機遇與挑戰?

554 閱讀

SCOR模型:數字化時代供應鏈管理的航海圖

612 閱讀快遞人2025愿望清單:漲派費、少罰款、交社保......

578 閱讀暖心護航春節返程,順豐確保每一份滿滿當當的心意與牽掛新鮮抵達!

406 閱讀1月27日-2月2日全國物流保通保暢運行情況

370 閱讀2025年1月20日-1月26日全國物流保通保暢運行情況

303 閱讀京東物流北京區25年331大件DC承運商招標

341 閱讀春節假期全國攬投快遞包裹超19億件

313 閱讀